我が家のお茶

友野園のお茶は、すべてを狭山一帯で自家栽培し、自前の茶葉だけを用いて一貫した製品化を続けており、ブレンドは一切ありません。当園だけの、いわば我が家のお茶なのです。

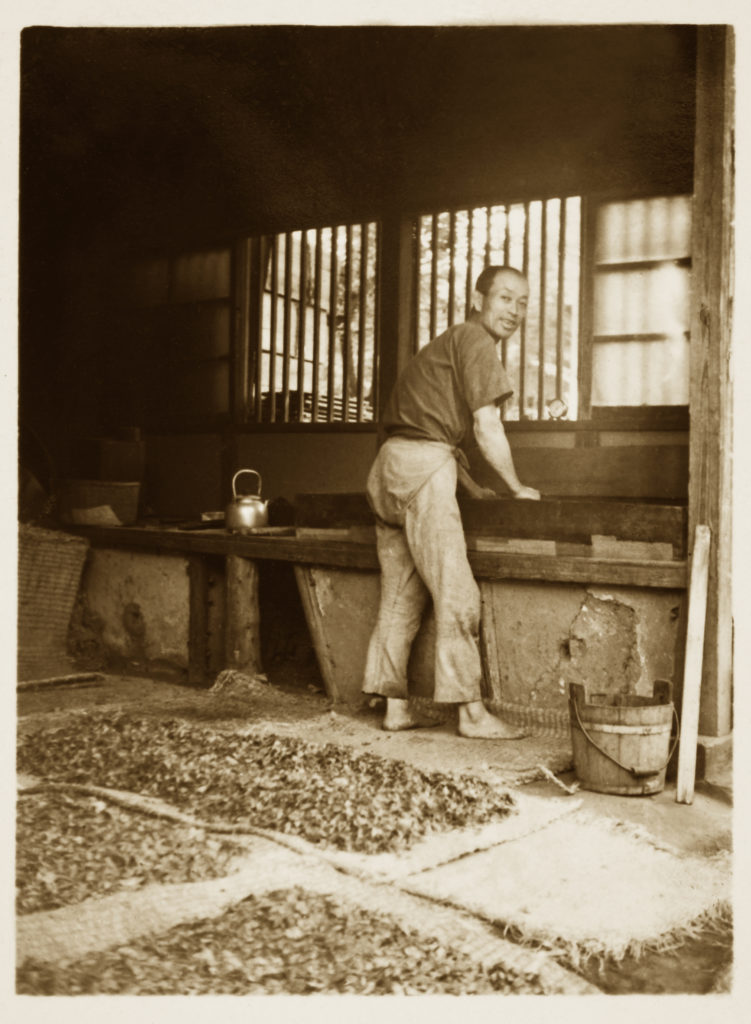

摘まれて集められた若々しい茶の葉は、次に、蒸したり、火入れと呼ばれる焙煎など、幾多の工程を経ることによって、お茶としての風味などを定めていきます。

とはいっても、味や香りや色は、もとより樹そのものに既に備わっている、といえます。

蒸しや火入れは、いわば調理にも近く味を大きく左右しますが、樹の本来の持ち味は変えません。つまり茶葉から味を引き出し、素材を活かし切ることだけを本意としているのです。当園のお茶の味わい深さは、そこにのみ由来しています。

味と香り、水色の美しさなどは、主観にもより、また志向は多様化しています。甘美芳醇で、見目麗しいお茶作りは、もう昨今では当然ですらあります。

友野園では、特別の日のお茶ではなく、普段の暮らしのなかでいつも愉しめ、忘れられない味わいの、皆さま方の我が家のお茶を作り続けたい、そう願っています。

樹の持つ命

友野園では、現在、つゆひかり、さきみどり、ゆめかおり、きらり31、おくみどり、せいめい、こうしゅん、おくひかり、はるみどり、ふうしゅんなど、茶樹の緑色が鮮やかに濃い緑色の品種を多く栽植してあります。

それらの樹種は各々の性質を持っていて、また、その年の気温、日照、湿度など、気象に色濃く影響を受けながら、植物としての伸張を健気に続けています。

そうした様子を日々精細に観察し、樹と静かに対話を重ねながら、時に手助けし、折に促し、樹そのものの持つ命が、最もすこやかに華やぐ方向へと導いていきます。

そのために、当園独自に工夫し、配合の加減をたえず調整する有機質肥料を適宜に、また、こまめに、樹々に振っては与えなければならないのです。

すると茶樹は、根からたっぷりと養分を吸って、蓄え、やがて春には、肉質のよい芽を吹かせます。こうしてお茶の樹たちは、志を持って生産に携わる私たちの世話や手数には、その分だけを、律儀に実直に、かならず応えて返してくれるのです。